Dieser Artikel ist auch auf Englisch verfügbar.

Update 13. Januar 2026: Inzwischen habe ich auch die Originalurkunde von 1670 finden können. Mehr dazu in diesem Artikel (deutsche Version folgt).

Frankfurts Meister des Schwertes und ihr verlorenes Wappen 🛡️ Teil II

Im Jahr 1541 verlieh Kaiser Karl V. der Frankfurter Fechtzunft der Marxbrüder ein Wappen – ihr Abzeichen kaiserlicher Anerkennung. Wer meinen letzten Artikel über seine Wiederentdeckung noch nicht gelesen hat, findet dort die Grundlage für das Folgende.

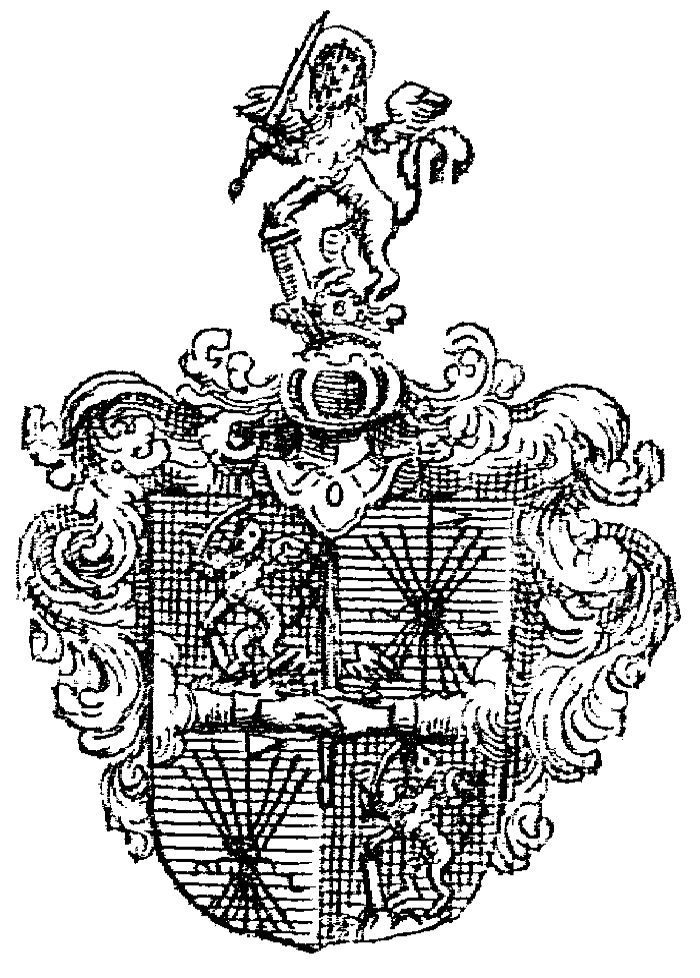

Die Geschichte des Marxbrüder-Wappens endet hier noch nicht: Mehr als ein Jahrhundert später, im Jahr 1670, verlieh Kaiser Leopold I. der Zunft eine Wappenmehrung – eine visuelle Aufwertung, die sowohl die gesteigerte kaiserliche Gunst als auch den barocken Geist ihrer Zeit widerspiegelte. Heute begegnet man dem Marxbrüder-Wappen fast ausschließlich in Form monochromer Kopien dieser Wappenmehrung (etwa auf Wikipedia). Doch diese Reproduktionen lassen vieles missen: Die Qualität ist gering, Details verschwimmen – und vor allem fehlt die Tingierung, also Farbgebung.

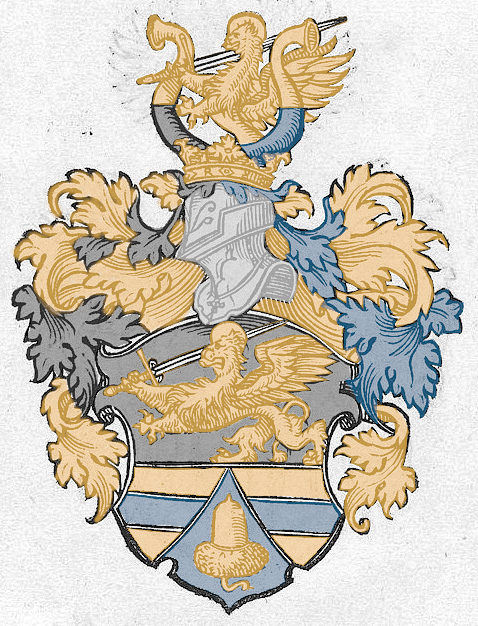

Um dem abzuhelfen, präsentiere ich hier eine farbige Rekonstruktion dieses gemehrten Wappens von bislang unerreichtem Detailgrad. Sie basiert auf einem wiederentdeckten Konzept der Mehrungsurkunde – welches sowohl eine detaillierte Blasonierung als auch eine farbige Darstellung enthält – sowie auf ergänzenden Quellen. Die daraus entstandene Vektorgrafik ist frei verfügbar unter CC BY-SA 4.0, sodass sie von jedem mit entsprechender Attribution und Lizenzierung genutzt werden kann.

Entschlüsselung der Mehrung: Heraldische Methodologie

Bevor wir uns der Rekonstruktion zuwenden, eine kurze Begriffsklärung der „Wappenmehrung“: Wenn sich ein Wappenträger hervortat und weiter in kaiserliche Gunst aufstieg, konnte der Kaiser eine Wappenmehrung oder -besserung verleihen – das Wappen wurde dabei erweitert, indem der Schild geteilt, neue Figuren hinzugefügt oder die Helmzier erweitert wurde.

Wie wir sehen werden, ging die Mehrung durch Leopold I. im Jahr 1670 erstaunlich weit: Aus dem einst vergleichsweise schlichten Wappen von 1541 wurde so eine opulente Komposition. Sie spiegelt sowohl die hohe Gunst wider, welche die Marxbrüder offenbar genossen, als auch die heraldische Mode des Barock.

Obwohl die Mehrungsurkunde verschollen bleibt,1 bieten ein wiederentdecktes Konzept und mehrere unabhängige Quellen eine verlässliche Grundlage, um das gemehrte Marxbrüder-Wappen in voller Tingierung zu rekonstruieren. Das folgende Diagramm illustriert den Prozess.

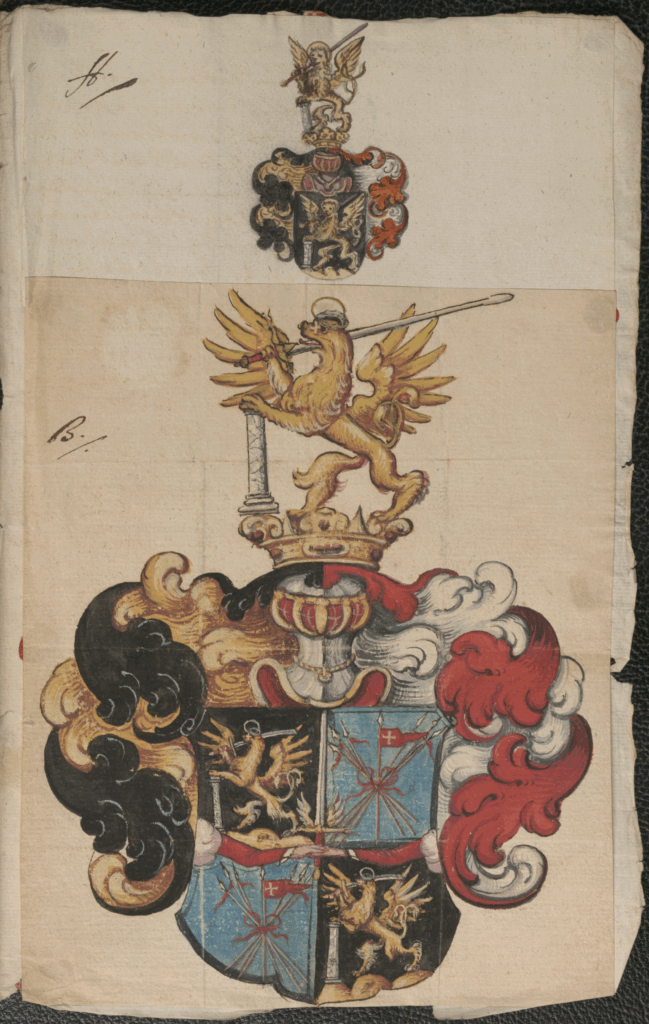

Als Ausgangspunkt dienen die beiden erhaltenen monochromen Kopien der Mehrung von 1670 (A). Diese enthalten heraldische Schraffuren – festgelegte Linien- und Punktmuster, die den größten Teil der Tingierung codieren. Der Rest lässt sich aus dem von mir in Basel gefundenen Wappen von 1541 (B) sowie aus dem persönlichen Wappen eines Marxbruders (C) erschließen. Ich validiere diese Rekonstruktion (D), indem ich sie mit einem Konzept des Reichshofrates vergleiche, das ich vom Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Wien erhalten habe. Darin findet sich eine Blasonierung und eine farbige Darstellung des gemehrten Wappens von 1670.

Warum nehmen wir nicht einfach die farbige Abbildung aus dem Konzept als finales Ergebnis?

Weil das ein weniger verlässliches Resultat liefern würde. Das Konzept ist ein relativ finaler Entwurf vor der offiziellen Ausstellung der Wappenmehrung, während die monochromen Kopien wahrscheinlich danach angefertigt wurden. Indem man beide zusammen betrachtet, lässt sich mit großer Sicherheit interpolieren, wie das gemehrte Wappen ausgesehen hat. Wenn beispielsweise sowohl das Konzept als auch die monochromen Kopien dieselbe Tinktur enthalten, wäre es höchst unwahrscheinlich, dass das Wappen von beiden abweicht.

Mit anderen Worten: Das Konzept mit seiner farbigen Abbildung allein kann nicht als endgültige Grundlage dienen. Erst durch das Abwägen mit den monochromen Kopien, der Urkunde von 1541 und vergleichenden Belegen lässt sich aus einer einzelnen Spur eine historisch belastbare Rekonstruktion gewinnen – und damit ein verlässliches Bild dessen, wie das gemehrte Marxbrüder-Wappen von 1670 höchstwahrscheinlich ausgesehen hat.

Von Schraffur zu Tinktur: Rekonstruktion der Farben

Vor der eigentlichen Bildanalyse lohnt sich ein Blick auf die Herkunft der monochromen Kopien: Kopie 2 bleibt weiterhin rätselhaft, doch Kopie 1 lässt sich inzwischen eindeutig verorten. Sie taucht in einem Druck des Marxbruders Martin Kaehl auf, worauf mich Werner Ueberschär vom Schwertbund Nürnberg aufmerksam machte – und Kevin Maurer brachte die Erinnerung zurück.

Martin Kaehl, ein „Kuechen- und Loss-Bekh“ (Bäcker und Konditor) stammte aus „Zilch aus der Marck“ – wahrscheinlich dem damaligen Züllichau in der Mark Brandenburg, heute Sulechów in Westpolen. Als Oberhauptmann der Marxbrüder bekleidete er nicht nur das höchste Amt der Zunft, sondern war auch derjenige, der angelobte Meister nach bestandener Prüfung zu Meistern des Schwertes ernannte. Wichtig für uns: Unter seinem ernsten Porträt präsentiert er stolz das gemehrte Marxbrüder-Wappen von 1670.

Das zeigt, dass diese Kopie – trotz ihrer geringen Auflösung und fehlender Farbe – als verlässliche Quelle für die Rekonstruktion der Wappenmehrung von 1670 gelten kann. Werfen wir einen näheren Blick auf das, was wir hier sehen:

Nun vergleichen wir diese Fassung mit der Kopie aus der Einleitung. Abgesehen von einigen stilistischen Nuancen stimmen beide überein; die kleinen Unterschiede sehen wir uns gleich genauer an.

Obwohl die geringe Wiedergabetreue einige Details verschleiern mag, lassen sich dennoch die Schraffuren über dem gevierten Schild, der Helmdecke in Kopie 1 sowie den Armen in Kopie 2 erkennen. Diese Linienmuster codieren die Tinkturen; die für uns relevanten sind:

Demzufolge sind Feld 1 und 4 schwarz und Feld 2 und 3 blau. Außerdem ist eine Farbe der Helmdecke schwarz (Kopie 1), und die Ärmel der zentral zum Handschlag ausgestreckten Arme sind rot (Kopie 2).

Dass die zweite Kopie der ersten weitgehend entspricht – und sogar ein weiteres, später bestätigtes Detail enthält – legt nahe, dass sie entweder auch direkt auf das originale gemehrte Wappen zurückgeht oder auf eine hochwertige, uns unbekannte Zwischenkopie. In jedem Fall dürfte sie eine legitime Quelle für die Rekonstruktion der Mehrung von 1670 sein.

Um die fehlenden Tinkturen zu rekonstruieren, können wir die heraldische Tinkturenregel anwenden. Diese lautet: 👉 Setze kein Metall auf Metall und keine Farbe auf Farbe.

Metalle bezeichnen die helleren Tinkturen – Gold (gelb) und Silber (weiß) – während Farben die dunkleren umfassen, wie Schwarz, Blau und Rot. Zwar ist diese Regel kein absolutes Gesetz, doch dient sie als starke Leitlinie für visuelle Klarheit und bietet ein hohes Maß an Sicherheit bei der Ableitung unbekannter Tinkturen.

Auf dieser Grundlage können wir mit einiger Wahrscheinlichkeit schließen, dass sowohl der Löwe in Feld 1 und 4 als auch die Lanzen in Feld 2 und 3 entweder golden oder silbern sind. Tatsächlich bestätigt das ursprüngliche Wappen von 1541 (Staatsarchiv BS PA 101 1), dass der Markuslöwe, der sowohl auf dem Schild als auch in der Helmzier erscheint, golden ist (siehe letzter Artikel). Ebenso sollte die Helmdecke – sofern sie bei der Mehrung unverändert blieb – schwarz und golden sein. Das würde auch mit der Schraffur übereinstimmen, die teilweise Schwarz anzeigt.

Damit ergibt sich schon ein nahezu vollständiges Bild der Tingierung. Im Folgenden überlagere ich die bisher gesicherten Tinkturen und ergänze diese durch anschließend erläuterte plausible Annahmen.

Zusammengefasst sehen wir:

- Geviert, über der Mittellinie aus Wolken zu beiden Seiten hervortretend zwei rot gekleidete Arme, einander die Hände reichend und gemeinsam ein geflügeltes Schwert aufrecht haltend.

- 1. und 4. Feld: In Schwarz auf einem goldenen Dreiberg ein aufrechter goldener Markuslöwe mit gespaltenem Schweif, hersehend, in der rechten Pranke ein erhobener Säbel (Kopie 1) bzw. ein Langschwert (Kopie 2), die Linke auf eine Schriftrolle oder Säule gestützt.

- 2. und 3. Feld: In Blau ein Bündel von sieben goldenen Lanzen, durch ein Band zusammengehalten, die mittlere Lanze mit einer Fahne versehen. Der Hinweis vermerkt, dass diese Tinktur abgeleitet ist – dazu später mehr.

- Auf dem Schild befindet sich ein offener Helm mit einer goldenen Krone. An dieser Stelle nehmen wir an, dass die Helmdecken schwarz-golden sind.

- Helmzier: ein aufrechter goldener Markuslöwe mit gespaltenem Schweif, hersehend (Kopie 1) oder abgewandt (Kopie 2), in der rechten Pranke ein erhobenes (Kopie 1) oder geschultertes (Kopie 2) Langschwert, die Linke auf eine Schriftrolle oder Säule gestützt.

Wir erschließen die Tingierung der übrigen Details nach heraldischen Konventionen:

- Die Hände erscheinen in Inkarnat (also heller Hautfarbe), das geflügelte Schwert sollte ein goldenes Gehilz und eine silberne Klinge haben. Für die Schwertflügel habe ich ein engelhaftes Silber (weiß) gewählt, auch wenn Gold ebenfalls plausibel wäre.

- Die Wolken, aus denen die Arme hervortreten, sollten ihrer natürlichen Farbe entsprechend silbern (weiß) sein.

- Die Schriftrolle oder Säule, auf welche die Markuslöwen ihre linke Pranke stützen, sollte ebenfalls silbern (weiß) sein, was an Pergament oder hellen Stein erinnert.

Ableitung der Lanzentinktur vom Wappen eines kaiserlichen Leibgardisten

Warum sind die Lanzen hauptsächlich golden?

Nach der Tinkturenregel gibt es zwei Möglichkeiten: silbern oder golden. Das persönliche Wappen des kaiserlichen Leibwächters Onoferus Sokh weist darauf hin, dass es Letzteres ist.

Etwas Kontext: Meister des Langen Schwertes hatten das Recht, das Marxbrüder-Wappen zu führen, meist in leicht abgewandelter Form: Der Schild wurde geteilt, im oberen Teil und in der Helmzier erschien der bekannte Markuslöwe, im unteren Teil das persönliche Wappen eines Marxbruders.

Ich werde vielleicht künftig mehr über die verschiedenen erhaltenen Beispiele schreiben, konzentriere mich hier aber auf das am besten überlieferte, einschließlich bekannter Tingierung: das Wappen des Onoferus Sokh, wie es bei der Hochzeit Erzherzog Karls II. von Österreich 1571 gezeigt wurde. Darauf wurde ich durch die hervorragende Vorarbeit Jens-Peter Kleinaus aufmerksam.

Während der obere Teil mit dem Markuslöwen in der bekannten Tinktur erscheint (in Schwarz, ein goldener Löwe), zeigt die untere Hälfte in Gold einen blauen Balken. Darauf erscheint ein blauer Keil mit einer goldenen Eichel.

Daraus folgt, dass neben Schwarz und Gold auch Blau und Gold dominierende Tinkturen der Marxbrüder waren. Das stimmt auch mit den Schraffuren der monochromen Kopien überein, in denen Felder 2 und 3 in Blau mit zunächst unbekanntem Metall erscheinen. Zusammengenommen ist das ein starkes Indiz, dass die Lanzen in den blauen Feldern hauptsächlich golden sind. Meinem naturalistischen Ansatz folgend habe ich die Lanzenspitzen in Silber dargestellt; auch für Band und Wimpel habe ich zur besseren Abgrenzung dieses Metall gewählt.

Farbspur im Archiv: Unabhängige Validierung durch ein wiederentdecktes Konzept von 1670

Gerade als ich diese Rekonstruktionsarbeit abgeschlossen hatte, erhielt ich erfreuliche Nachrichten aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Wien.

Ich hatte angefragt, ob sich noch Spuren der Wappenmehrung von 1670 durch Leopold I. erhalten hätten. Meine Erwartungen waren gering, da ich diesmal nicht einmal eine Signatur im Archivsystem finden konnte. Doch immerhin hatte meine Arbeit zu den kaiserlichen Privilegien mein Verständnis für die bürokratische Maschinerie des Hofes vertieft: Jedes Privileg musste den Reichshofrat passieren, eines der beiden höchsten Gerichte des Heiligen Römischen Reiches, zuständig für gratialia, also Gnadenakte. Während das originale Privileg dem Empfänger – in diesem Fall den Marxbrüdern in Frankfurt – gesandt wurde, bewahrte der Reichshofrat zumindest ein Regest auf: eine Inhaltsangabe zur administrativen Dokumentation und Archivierung.

In diesem Fall hatte ich großes Glück: Eine kundige Archivarin des HHStA bestätigte, dass der Reichshofrat sogar ein Konzept der Urkunde aufbewahrt hatte – samt Blasonierung und farbiger Darstellung der von Kaiser Leopold I. am 20. März 1670 verliehenen Wappenmehrung. Bemerkenswerterweise liegt dieses Dokument seit über 350 Jahren in Wien und ist noch immer in erstaunlich gutem Zustand. Obwohl keine Signatur den Weg wies, führte mich die Kenntnis und Umsicht der Archivarin direkt zum Wappen, eingebettet in ein reiches Konvolut neu entdeckter Marxbrüder-Urkunden.

Diese Entdeckung liefert entscheidende Belege, die es mir ermöglichen, meine Rekonstruktion zu verifizieren und letzte Unsicherheiten hinsichtlich der Tingierung zu klären. Das Dokument befindet sich in einem Konvolut von Marxbrüder-Urkunden im HHStA Wien unter der Signatur RHR Grat Feud Conf. 48-3-1.

👉 Nach meinem Wissen ist dieses Konvolut die umfassendste Sammlung von Marxbrüder-Dokumenten außerhalb der Frankfurter Bestände (ISG FFM, H.18.02 und ISG FFM, H.18.03).

Das HHStA bewahrt zudem ein ähnliches Konvolut zur rivalisierenden Federfechter-Zunft in Prag (RHR Grat Feud Conf. 48-4-1) sowie ein weiteres zu einer rätselhaften „Faber“-Fechtergesellschaft (RHR Grat Feud Conf. 48), das bis ins Jahr 1365 zurückreicht. Sollte es sich hierbei um eine separate Zunft mit vergleichbaren Privilegien handeln, wäre sie älter als die Marxbrüder.

Eine gründliche Untersuchung dieser Konvolute – und idealerweise eine vollständige Digitalisierung – wäre von großem Wert für die zukünftige Forschung. Wer in der Nähe ist und zur Sicherung sowie breiteren Zugänglichkeit dieses Materials beitragen möchte, ist herzlich willkommen.

Weiterentwicklung der Rekonstruktion und Quellenkritik

An dieser Stelle zeige ich die kolorierte Wappendarstellung, die auf meine Bitte und Kosten digitalisiert wurde. Das ist das erste Mal, dass sie öffentlich zugänglich gemacht wird – mit freundlicher Genehmigung des HHStA. Im Anhang findet sich eine teilweise Transkription des Textes, einschließlich vollständiger Blasonierung für Heraldik-Interessierte.

Zu meiner Freude erwies sich mein erster Entwurf größtenteils als korrekt. Die neue Quelle aus dem HHStA erlaubte mir aber, die Rekonstruktion zu verfeinern und kritisch zu prüfen, welche Elemente des Konzepts letztlich in der Mehrung übernommen wurden:

- Helmdecken

Statt nur schwarz-golden sind die Helmdecken auch rot-silbern. Was in Kopie 1 wie Kreuzschraffur für Schwarz wirkte, war tatsächlich nur Schattierung. - Rolle von Rot

Rot spielt insgesamt eine größere Rolle als angenommen: Wimpel und Band in den Feldern 2 und 3 haben auch diese Farbe. Außerdem haben alle Schwerter rote Hefte (Griffe). Zusammen mit den Ärmeln und der Helmdecke ergibt sich so eine größere visuelle Kohäsion. - Zentrales Schwert

Das zentrale Schwert hat goldene statt silberner Flügel. Randnotiz für Schwert-Interessierte: In der Blasonierung wird es – ebenso wie das Schwert des Löwen in der Helmzier – als „Schlachtschwert“ bezeichnet, obwohl es in der Darstellung eher einem langen Schwert ähnelt. Das gesagt, sind diese Kategorien nicht disjunkt und die Terminologie variiert über die Jahrhunderte und Geographien. Auch spielt sie rein heraldisch eine weniger prominente Rolle, da bei der Darstellung von Schwertern ohnehin gewisse Freiheiten bestehen. - Wimpel, Lanzen und Kreuz-Motiv

Im Konzept erscheinen alle Lanzen mit Wimpeln: Die mittige mit einem großen, die übrigen mit kleineren. Da die Kopien nur einen zentralen Wimpel zeigen, folge ich dieser reduzierten und damit klareren Darstellung.

Die mittlere Stangenwaffe wird in der Blasonierung als „lange Stange“ (eine Art Spieß) bezeichnet und wird so auch in Kopie 1 wiedergegeben. In Kopie 2 sowie in der kolorierten Darstellung unterscheidet sie sich jedoch nicht von den übrigen Lanzen. Daher habe ich mich erneut für diese leichter lesbare Form entschieden.

Außerdem ziert den roten Wimpel ein goldenes Kreuz. Die Löwen tragen es ebenfalls auf ihrer Stirn, was man bei genauerer Betrachtung sogar in Kopie 2 erkennt – daher fügte ich dieses Detail der Rekonstruktion hinzu. - Löwen

Etwas redundant tragen die Löwen nicht nur einen Heiligenschein, sondern auch einen Lorbeerkranz. Dieses Detail erscheint in keiner der Kopien und entfiel daher wohl auch im endgültigen Wappen. Ich habe es deshalb ebenfalls nicht übernommen.

Bemerkenswerterweise stützen die Löwen ihre linke Pranke nicht auf eine Schriftrolle, sondern auf eine Marmorsäule. Bei genauer Musterung erkennt man die charakteristische Maserung sogar in Kopie 2. Auch wenn Schriftrolle oder Buch als Repräsentanz des Markusevangeliums der typischen Ikonographie folgen würden, zeigen Blasonierung und Gemälde im Konzept eindeutig die Marmorsäule an.

Meine Rekonstruktion des gemehrten Marxbrüder-Wappens von 1670

Abgesehen von stilistischen Entscheidungen kann ich mit hoher Sicherheit behaupten, dass das gemehrte Marxbrüder-Wappen wie folgt aussah.

Diese Rekonstruktion fußt auf einer fundierten Methodologie und verlässlichen Quellen – insbesondere dem im HHStA bewahrten Konzept. Endgültige Bestätigung kann jedoch nur das Auffinden des originalen Privilegs bringen. Es sei angemerkt, dass ein Konzept für einen Wappenbrief leicht vom endgültigen Exemplar abweichen konnte. Mögliche Unterschiede ergaben sich etwa zwischen dem Konzipisten (dem für den Entwurf zuständigen Beamten) und dem für die finale Ausfertigung beauftragten Wappenmaler. Auch kurzfristige Änderungen auf Anordnung hoher Amtsträger – wie dem Präsidenten des Reichshofrats – waren denkbar.

Ich habe die Rekonstruktion als Vektorgrafik erstellt, die jedes Detail des Designs mit perfekter Klarheit in jeder Größe bewahrt. Anders als Rasterbilder können Vektorgrafiken beliebig skaliert werden, ohne Qualitätsverlust – mit scharfen Linien und kräftigen Farben, sei es auf dem Bildschirm, gedruckt auf einem Banner oder T-Shirt oder graviert auf kleinen Objekten. Das Format erlaubt zudem einfache Bearbeitung, Farbkorrekturen und die Wiederverwendung einzelner heraldischer Elemente für künftige Projekte oder abgeleitete Arbeiten.

Sollten neue Belege auftauchen – etwa der originale Wappenbrief von 1670 – erlaubt die modulare Struktur der Datei schnelle und präzise Anpassungen. In diesem Sinne ist die Rekonstruktion sowohl eine wissenschaftliche Hypothese als auch ein praktisches Werkzeug: gegründet auf aktuellen Befunden, offen für Verfeinerungen und ausgelegt auf Klarheit, Adaptabilität und Wiederverwendbarkeit in digitalen und physischen Formaten.

Beschreibung und Analyse des gemehrten Wappens

Es folgt mein Versuch einer vollständigen Blasonierung des gemehrten Wappens in heraldischer Terminologie, die inzwischen zumindest in Grundzügen vertraut sein sollte:

- Geviert, über der Mittellinie aus Wolken zu beiden Seiten hervortretend zwei rot gekleidete Arme mit silbernen Manschetten, einander die Hände reichend und gemeinsam aufrecht ein Langschwert mit rotem Heft haltend; dieses über dem Parier mit goldenen, nach außen gekehrten Flügeln versehen.

- 1. und 4. Feld: In Schwarz, auf einem goldenen Dreiberg ein goldener Markuslöwe, aufgerichtet, hersehend, gespalten geschweift, mit Kreuz auf der Stirn, in der rechten Pranke ein erhobener Säbel mit rotem Heft, die linke Pranke auf eine silberne Marmorsäule gestützt.

- 2. und 3. Feld: In Blau, sieben goldene, gekreuzte Lanzen mit silbernen Spitzen nach oben, die mittlere mit einem roten Wimpel beflaggt, dieser mit goldenem Kreuz belegt; alle in der Mitte mit einem roten Band umwunden, dessen Enden nach unten fliegend.

- Auf dem Schild ein offener Helm mit goldener Rangkrone, Helmdecken schwarz-golden und rot-silbern.

- Helmzier: ein goldener Markuslöwe, aufgerichtet, linkshin gekehrt, gespalten geschweift, mit Kreuz auf der Stirn, in der rechten Pranke ein erhobenes Langschwert mit rotem Heft, die linke Pranke auf eine silberne Marmorsäule gestützt.

Dieses gemehrte Wappen verströmt barocken Bombast: Der dreifach prangende Markuslöwe – zweimal kleiner im Schild, einmal mächtig als Helmzier – ehrt den Patron der Bruderschaft. Die Säule unter seiner Linken steht sinnbildlich für Kraft und Konstanz.

Und das Bündel von sieben Lanzen, gekrönt durch einen zentralen Wimpel, verkündet Einheit in Vielzahl und Stärke durch Zusammenhalt. Die Sieben ist hier nicht als bloße Zahl zu verstehen, sondern als alte Chiffre für Harmonie und Vollkommenheit.

Der zentrale Handschlag aus Wolken ist ein starkes Symbol der Brüderlichkeit. Das geflügelte Schwert evoziert den Anspruch göttlicher Legitimation und verweist auf die Hauptwaffe der Bruderschaft – das Lange Schwert.

Durch vielschichtige Symbolik, Wiederholung und wechselnde Maßstäbe wandelt diese Mehrung das Marxbrüder-Wappen in eine Bekundung gesteigerter kaiserlicher Gunst – verstärkt durch die ästhetischen Sensibilitäten einer Epoche, die den Überfluss zum Leitideal erhob.

Quellen und Lizenz dieses Werkes

Dieses Wappen kombiniert originale Elemente mit Materialien aus Wikimedia Commons. Das Gesamtwerk steht unter der Lizenz CC BY-SA 4.0. Die Urheberschaft für Elemente, die nicht von mir stammen, ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Sofern die Urheber – einschließlich mir – angemessen genannt werden, darf dieses Wappen frei verwendet, verändert und weitergeben werden, auch für kommerzielle Zwecke. Eine Weitergabe des Wappens oder abgeleiteter Werke muss unter einer mit CC BY-SA 4.0 kompatiblen Lizenz erfolgen.

| Element | Autor:in | Lizenz |

| Löwenkörper | User: SajoR | CC BY-SA 2.5 |

| Löwenkopf (Helmzier) | User: SajoR | CC BY-SA 2.5 |

| Rechte Löwenpranke | User: Milenioscuro | CC BY-SA 3.0 |

| Gespaltener Löwenschweif | User: MaxxL | CC BY-SA 3.0 DE |

| Säbel (Feld 1 & 4) | User: Madboy74 | CC0 1.0 |

| Lanze (Feld 2 & 3) | User: Zigeuner | CC BY-SA 3.0 |

| Band (Feld 2 & 3) | User: Celtus | CC BY-SA 3.0 |

| Kreuz | Ariane Schmidt | Gemeinfrei |

| Wolken | Olga Salova | PD-RU exempt |

| Hände & Manschetten | User: SajoR | CC BY-SA 2.5 |

| Ärmel | User: MostEpic | CC BY-SA 4.0 |

| Schwert in der Mitte | User: Madboy74 | CC BY-SA 4.0 |

| Flügel des Schwerts | User: SajoR | CC BY-SA 2.5 |

| Helm | User: LowlyLiaison | CC BY 4.0 |

| Helmdecke | User: Bastianow | CC BY-SA 3.0 |

| Krone | User: Wereszcyński | CC BY-SA 4.0 |

Schluss und Ausblick

Diese Rekonstruktion liefert einem langen Forschungskapitel das vorläufige Schlusswort: Sowohl die Verleihung von 1541 als auch die Wappenmehrung von 1670 sind nun in voller Tingierung dokumentiert und öffentlich zugänglich. Was mit der Wiederentdeckung einer Urkunde begann, kulminiert hier in einer validierten, hochauflösenden Rekonstruktion, gestützt auf archivarische Belege.

Mit diesem Meilenstein ruht meine Arbeit zu den Marxbrüder-Wappen fürs Erste – doch ich hoffe, dass sie als Grundlage für zukünftige Forschung, öffentliche Vermittlung und weitere Erkundung des Marxbrüder-Erbes dienen kann. In meinen nächsten Artikeln wechseln wir den Schauplatz – heraus aus dem Studierzimmer und hinein ins frühneuzeitliche Frankfurt. Wir erkunden, wo sich die Marxbrüder trafen und welche Spuren sie in der Stadtgeschichte hinterließen.

Wenn dir der Artikel gefallen hat und du meine weitere Forschung zu den Marxbrüdern unterstützen möchtest, freue ich mich über eine Spende.

Besonderer Dank

Ich möchte den folgenden Personen danken, die mir wertvolle Anregungen zu früheren Fassungen dieser Rekonstruktion gegeben haben:

- Johannes Schmidt

- Lukas Riedel

- Markus Theil

- Den Nutzerinnen und Nutzern des Heraldry-Discords – insbesondere Fleig, RTF und fritzorino

Darüber hinaus danke ich Johannes Theil für sein Feedback zur deutschen Fassung sowie Cathrin Rieger, die nicht nur zur Rekonstruktion, sondern auch zum Artikel wertvolle Hinweise beigesteuert hat.

Mein Dank gilt außerdem dem HHStA Wien, wo mich eine kundige Archivarin zum Konzept samt farbiger Wappendarstellung in einer neuen Sammlung von Marxbrüder-Urkunden führte. Ebenso beantwortete sie geduldig meine Nachfragen, digitalisierte das Konzept von 1670 auf meine Anfrage und gewährte die Genehmigung für seine Veröffentlichung.

Ich danke der Stiftung Polytechnische Gesellschaft für die Aufnahme in den Jahrgang 2025 des Programms Stadtteil-Historiker, sowie Oliver Ramonat für sein Mentoring bei der Themenwahl.

Zitierempfehlung

Wer diesen Artikel zitieren möchte, kann das zum Beispiel so tun:

Theil, Kilian (2025): Barocker Bombast und Kaiserliche Gnade – Rekonstruktion der Marxbrüder-Wappenmehrung von 1670. Veröffentlicht 6. November 2025, https://kiliantheil.com/marxbruder/2025/11/06/rekonstruktion-marxbruder-wappenmehrung

Appendix: Meine Transkription des 1670er Konzepts zur Wappenmehrung der Marxbrüder (AT-OeSTA/HHStA RHR Grat Feud Conf. 48-3-1)

Erstellt mit Unterstützung von Transkribus. Rest der Transkription in Arbeit.

[…]

genediglich eneuẅert, confirmiret und bestettiget, sondern solch ihr adeliches wappen und Cleinod auch nachfolgender massen vermehrt, geziert und verbessert, und ihnen und ihren nachkommen mann- und weiblichen geschlechts, solches hinführo eẅiglich also zu führen und zugebrauchen, genediglich erlaubt und gegönnet;

Dass mit nahmen ist ein quartierter Schildt, desßen hinder under, und vordere ober theil oder feldt schwartz, unden mit dreÿen gelben bergen, darin erscheinet fürwerths ein gelb: oder Goldtfarber fliegender Löw, mit außgeschlagener Zungen, außgebreiteten flüegeln, doppeltem schwanz, ahn der stirn mit einem Creütz bezeichnet, bekrönet mit einem grünen lorber Cranz, und oben des Kopfes einen gülden Schein herumb, stehend mit den zweÿen hindern füesßen auf den hindern Zweÿ bergen, und haltend in der linkh vordern under sich eine auff dem dritten berg stehende weiß gestreifte Marmelsteinere saüle, in der rechten vorderen auffwerths mit der spitzen, hinder sich zum streit, ein blosser Seebel mit vergüldtem Creüz und Knopff,

Vorder under und hindere ober Veldung himmelblau mit rubin farben vermischt, darinnen sechs Creüzweiß geschränckte Turnirs Lantzen mit ihren spitzen über sich, dreÿ derselben zur rechten und dreÿ zur linckhen seithen, in deren mitte steckhet auffrechts an einer langen stangen ein rother zurgespitzter bluetfahn, mit einem gülden Creütz bezeichnet, alle in der mitte mit einem rothen bandt, maschen weiß, zusammen gebunden, dessen enden abwerts fliegen,

in der mitte des quartierten Schildts erscheinen von beeden Seithen gegen einander auß einer Wolkhen zweÿ roth angethane manns Armben, mit weisßen überstulpen, die halten in der mite des Schildts, mit zweÿ zusammen geschlosßenen händen ein bloses schlachtschwerd auffwerths mit der spitzen biß ahn den offenen Adelichen Turnirs helmb, mit einem rothen schafft, guldenen Creütz und Knopff, an statt statt des Schildts an dem schwerdt an beeden seithen, mit doppelten gelben Aadlers flüegelen, deren schosßen außwerths,

auff dem Schild ein freÿer offener Adelicher Turnirshelmb zur linckh mit roth und weisser, rechter seithen gelb und schwarzer helmbdecken, und darob mit einer gelben oder goldtfarben königlich Cron geziert,

darauff erscheinet der unden im schild beschriebene ganz gelb: oder goldtfarber flüegender Löw mit außgeschlagener Zungen, außgebräiteten flüegeln, dobbeltem Schwanz, ahn der stirn mit einem gulden Creütz bezeichnet, gekrönet mit einem grüenen Lorber Crantz und oben umb den Kopff einen gelden schein, stehend mit den hindern zweÿ füsßen auff der Cron und haltend in der linkh Vordern eine under sich auf der Cron ruhende weiß gestreifte marmelsteinere Saüle, in der rechten vordern Clawen aber, auffwerts hinder sich zum streit ein blosßes schlachtschwerdt mit vergoldtem Creüz und Knopff und blueth rothem schafft;

Alß dan solch vermehrt, gezirht und verbesßertes Adeliches Wappen und Cleinod in diesem unseren, libelsweiß geschriebenen, Käÿs: Brieff dies dem sechsten blath erster seithen gemahlet und mit farben eigentlicher außgestrichen ist.

[…]

- Update 13.01.2026: Seit der Veröffentlichung dieses Artikels habe ich auch die originale Urkunde von 1670 finden können. Mehr dazu in diesem Artikel (deutsche Version folgt). ↩︎

Leave a Reply